鳳子和她的《人世間》(外兩章)

《人間世》和《人世間》是非常容易混淆的兩種不同的雜誌:《人間世》是林語堂主編的小品文半月刊,1934年4月在上海創刊,出至一九三五年十二月停刊,共出版四十二期;叫《人世間》的雜誌有好幾種,最為人所知的由鳳子主編,是以文藝為主的綜合性刊物,一九四二年十月創刊於桂林,至一九四四年五月停刊,僅出版七期;其後於一九四七年在上海復刊,再出了十三期。

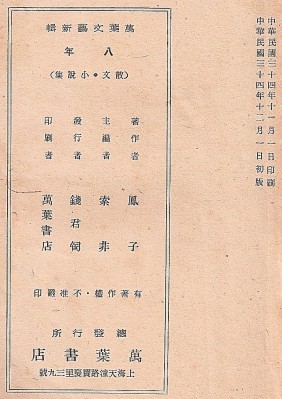

廣西容縣人鳳子(1912~1996)原名封季壬,故又名封鳳子,曾用筆名禾子。她是一九三O年代崛起的作家及話劇演員,一九三六年復旦大學畢業前,已參加復旦劇社演出《委曲求存》及《雷雨》,一九三七年初曾應留日同學會邀往日本演《日出》。鳳子自復旦畢業後,即任職女子書店,主編《女子月刊》。抗戰展開後,她輾轉於香港、桂林、昆明、重慶等地參加戲劇活動及寫作,勝利後回上海主編《人世間》,出版過散文集《廢墟上的花朵》(香港商務,1941)、《八年》(上海萬葉書店,1945)、《舞台漫步》(上海大陸圖書雜誌,1945),後來又有《旅途的宿站》(香港三聯書店,1985);長篇小說《無聲的歌女》(上海正言出版社,1946)、中篇《沉渣》(上海太平洋出版社,1948)、短篇《鸚鵡之戀》(上海文化生活,1947),《飛來的臭蟲》、《畫像》等。建國後任北京人民藝術劇院藝術處副處長兼文學組組長,中國戲劇家協會之《劇本》月刊主編。

鳳子在《旅途的宿站》一篇題為〈《人世間》的前前後後〉的文章中,談到《人世間》的創辦時,說:

在桂林的時候,出版人丁君匋來訪,約我在桂林編輯出版《人間世》月刊。當時從香港撤退到桂林的文化人很多,話劇演出、書刊出版很活躍,一時間桂林被稱為「文化城」。我和朋友們研究之後,同意接編這個刊物,但要求改名為《人世間》,以區別於抗戰前在上海出版的近似「禮拜六」派的《人間世》。我們既然要接編這個刊物,當然希望給人一個新的面貌。(頁二二八)

讀了這段文章,才知道原來《人間世》與《人世間》不單名稱近似,原來還有這樣的延續關係。

《人世間》創刊於一九四二年十月十五日,十六開度,是本純文藝雜誌,主編封鳳子,後來參加編務的還有周鋼鳴和馬國亮,顧問徐鑄成,出版人即為丁君匋。當時在桂林的作家大多支持這份刊物,郭沫若、茅盾、沈從文、胡風、李廣田、司馬文森、端木蕻良……均有作品見刊,而田漢的〈母親的話〉、章泯的〈苦戀〉、蕭紅的〈紅玻璃的故事〉、駱賓基的〈幼年〉均刊於此。

《人世間》雖名為月刊,但因戰時物質缺乏,出版業困難重重,經常脫期。刊物的前六期,都是鳳子編的,合為第一卷,至一九四四年五月的第二卷第一期,因鳳子離開桂林,由馬國亮接編的這期改為三十二開本,已是《人世間》的終刊號了。

一九四七年鳳子接受葉以群的意見,向丁君匋取得出版証,在上海復刊《人世間》。

但,究竟《人世間》是何時復刊?何時終刊的呢?一般有以下幾種不同的說法:

1、 鳳子在《旅途的宿站》中說「《人世間》從一九四七年四月復刊至一九四九年上海解放止,共編輯出版了兩卷零一期。」(頁二三O至二三一)

2、 應國靖在《現代文學期刊漫話》(廣州花城出版社,1986)中說「一九四七年十月一日,《人世間》在上海復刊……共出十三期,歷時達兩年多,於一九四八年八月停刊。」(頁四二七至四二八)

3、 陸耀東等編的《中國現代文學大辭典》(北京高等教育,1998)則說《人世間》「抗戰勝利後,於一九四七年三月二十日在上海復刊,卷期另起。一九四八年八月出第十三期後終刊。」(頁四O九)

當一件事情有幾種說法時,一般以當事人說的最可信,然而我發現鳳子寫〈《人世間》的前前後後〉時,是沒有實物資料在手的,很多時都憑記憶來寫,偏偏人的記憶是十分不可靠的,故此,在這件事上,鳳子記錯了,與事實略有出入。應國靖說是「一九四七年十月一日」復刊,不知何所據,顯然他也沒有實物在手,因為他把復刊號壓後了「半年」才出。

以上三種說法中,當以陸耀東的最接近事實。我藏有《人世間》復刊本的第一卷(一至六期)合訂本,首期封面上清清楚楚印明出版日期是「民國三十六年(1947)三月二十日」,這是復刊號的實証!

我另有一本出版於「民國三十六年(1947)十二月廿日」的第二卷二、三期合刊號﹙封面印明為總第八、九號合刊﹚,一本出版於「民國三十七年(1948)七月十日」的第二卷五、六期合刊號﹙封面印明為總第十一、十二號合刊﹚,此為第二卷的最後一冊,按鳳子、應國靖和陸耀東的說法,「《人世間》出至十三期停刊」,則我的這本「七月號」便是終刊號的前一期,而陸耀東說的「一九四八年八月出第十三期後終刊」,也就「合情合理」,最為接近事實了。只是他們都沒留意,這十三期中,因有兩次合刊,最多只有「十一冊」!

復刊的《人世間》為三十二開本,前六期均為九十二頁,由鳳子主編,編委有丁聰、李嘉和馬國亮。第三期起李嘉離開,換了馮亦代。桂林的《人世間》原為純文藝刊物,但上海復刊的《人世間》則改為綜合性刊物,鳳子在〈復刊辭〉上有這樣的解說:

上海復刊的《人世間》,是一個綜合性刊物。這,可能使一部份讀者,作者們失望,但,生活在此時此地的上海,出版事業較之任何其他事業的遭遇更慘。紙張,印刷,排工,隨着物價變動,物價是一匹脫了韁的馬,一日千里,我們的經濟力量實在無法追上物價,不用諱言,愛好文藝的讀者們多數是窮朋友。好在綜合性的刊物,不妨礙我們精選幾篇文藝作品;同時,多樣的形式可以獲得廣大的讀者們支持。(頁四至五)

抗戰勝利後物價的飛騰是眾所周知的,文壇先輩們是「明知山有虎,偏向虎山行」,這種勇氣是值得尊敬的,而《人世間》之短命也是理所當然的!

儘管鳳子說「復刊的《人世間》,是一個綜合性刊物」,但她還是把重點放在文藝上,以第一期為例,二十餘篇文章中,即有馬凡陀的〈詩三首〉、臧克家的〈船〉和徐歌的〈蒲公英〉;小說方面有沙汀的〈煩惱〉、E L的〈憲兵上士何德才〉和唐涵的〈老街坊〉;散文則刊得更多,有李白鳳、鳳子、流金、陳敬容、徐遲、駱賓基、陸晶清、馬國亮、顧一樵……等超過十篇,其餘的多為木刻及插畫等藝術作品,尤其作為編委之一的丁聰,每期負責封面設計,非常醒目。

最值得一提的,是一九四七年七月,復刊第五期的《人世間》為聞一多「周年祭」出了個特輯,有編輯部提供的〈聞一多先生遺像及其手蹟〉、郭沫若的〈聞一多萬歲〉、鳳子的〈永生的,未死的〉、流金的〈追念聞一多先生〉和王敔的〈聞一多先生和他的家屬〉,都值得一讀,是當年一個很有分量的專輯。丁聰在這期的扉頁繪了幅聞一多的畫像:聞先生側身咬着煙斗凝視着看畫的你,那睿智而深邃的眼神,直看到你的心坎去,令人肅然起敬,是聞一多最佳的畫像,也是丁聰傳世之作。

一九四八年二月十八日許壽裳在台北寓所的床上被人暗殺,《人世間》第十期(一九四八年三月)即率先籌組了《悼許壽裳先生》的專輯,刊出由編輯部撰寫的〈許季茀先生事略〉、景宋的〈我所敬的許壽裳先生〉和賀霖的〈許壽裳先生在台灣〉等紀念文章外,還刊出許壽裳的遺作〈摹擬與創作〉,是許壽裳亡後出得較快,而又有分量的特輯。

此外,王任叔的〈記郁達夫〉、許壽裳的〈亡友魯迅印象記〉、馮亦代的〈書人書事〉、雪峰的〈寓言〉、靳以的〈人世百圖〉亦發表於此。

鳳子的文學生涯中還編過《女子月刊》、《劇本》、《海天》等刊物,卻以《人世間》最受歡迎,成就最高,是她的代表作!

──寫於二OO六年八月

十二月刊於《作家》

《廢墟上的花朵》

鳳子(1912~1996)在《旅途的宿站》(香港三聯書店,1985)序中說:

四十年代先後在香港和上海出版過兩個散文集《廢墟上的花朵》和《八年》。《廢墟上的花朵》在太平洋戰火中又被毀於廢墟,翻閱着手中僅存的《八年》,如像來至山澗小溪旁……重新拾起亂離生活中一些人和事的回憶!

她又在《八年》(上海萬葉書店,1945)的序上說:

在這本小小的集子裏……其中有幾篇,曾經收集在《廢墟上的花朵》文集中,由香港商務印書館出版,不意「十二‧八」戰起,紙版原稿全部被燬。《廢墟上的花朵》恐怕已無法再生,重新檢得的這幾篇,姑存入這本集子裏,留個紀念。

鳳子說這兩番話,前後相距四十年,她似乎不知道《廢墟上的花朵》其實是出版過的。

《廢墟上的花朵》(香港商務印書館,1941) 屬《大時代文藝叢書》之一,三十六開本,九十二頁,收散文三十篇,這裡記錄了抗戰頭幾年,鳳子在西南各省流浪的所見所聞,所交往的人物,她特別喜愛書中的〈廢墟上的花朵〉和〈旅途的宿站〉,此所以都用它們來作書名。

《萬葉文藝新輯》

浙江桐鄉人錢君匋(1907~1998) 是現代舉世知名的藝術大師,他的國畫、書法及篆刻尤為人稱道,我則特別欣賞他的圖書裝幀藝術。倪墨炎說他極具個人獨特風格,「構圖豐滿,文字粗壯,講究圖案的裝飾美,喜歡色彩對比強烈」(見《文人文事辨》頁169),為不少名家設計過漂亮的書衣。

錢君匋是個多才多藝的人,其實他年青時已喜歡文學創作,很早已出過詩集《水晶座》(1929)和詩、散文合集《素描》(1931) ,此所以他一九三八年回到上海辦萬葉書店時,便非常重視文學創作,編過《文藝新潮》月刊、《文藝新潮小叢書》、《第一年》、《第二年》、《萬葉文藝新輯》……。

由錢君匋及索非合編的《萬葉文藝新輯》,大約出版於一九四五至四七年間,沒有書目及編號,我見過的有:鳳子的《八年》、羅洪的《活路》、索非的《龍套集》、林珏的《鞭笞下》、田濤的《希望》、蹇先艾的《古城兒女》、豐子愷的《率真集》、孫陵的《大風雪》、梅林的《敬老會》、王西彥的《鄉下朋友》等,封面由錢君匋親自裝幀,起先我以為都是用那個:有三個婦女及小孩,具文藝復興時期插畫特式的圖案,卻原來不完全是,還有如今大家見到的《八年》款式,一套叢書用兩種不同的封面設計,少見!